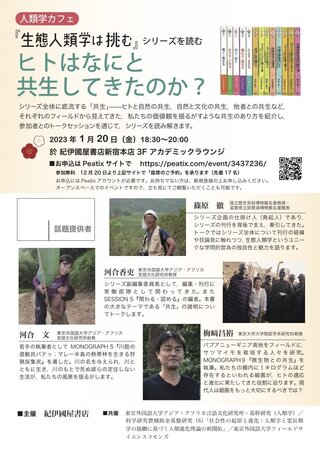

〈人類学カフェ〉「生態人類学は挑む」シリーズを読む:ヒトはなにと共生してきたのか?

「生態人類学は挑む」シリーズ(全16巻、京都大学学術出版会)をめぐるトークイベントを開催します。

シリーズ全体に底流する「共生」――ヒトと自然の共生,自然と文化の共生,他者との共生など,それぞれのフィールドから見えてきた,私たちの価値観を揺るがすような共生のあり方を紹介し,参加者とのトークセッションを通じて,シリーズを読み解きます。

日時:2023年1月20日(金)18:30〜20:00

場所:紀伊國屋書店新宿本店3F アカデミックラウンジ

参加方法:無料でご参加いただけるイベントです。こちらのサイトにて座席のご予約を承ります(先着17名)。

*なお、オープンスペースでのイベントですので、立ち見にてご観覧いただくことも可能です。

トーク登壇者:

○篠原 徹(滋賀県立琵琶湖博物館名誉館長・国立歴史民俗博物館名誉教授)

シリーズ企画の仕掛け人(発起人)であり,シリーズの刊行を背後で支え,牽引してこられました。トークではシリーズ全体について刊行の経緯や目論見に触れつつ,生態人類学というユニークな学問的営為の独自性と魅力を語ります。

○河合 香吏(AA研所員)

シリーズ副編集委員長として,編集・刊行に実働部隊として関わってこられました。またSESSION 5『関わる・認める』の編者。本書の大きなテーマである「共生」の諸相についてトークします。

○河合 文(AA研所員)

若手の執筆者としてMONOGRAPH 5『川筋の遊動民バテッ:マレー半島の熱帯林を生きる狩猟採集民』を著されました。川の名を与えられ,川とともに生き,川のもとで死ぬ彼らの定住しない生活が,私たちの風景を揺るがします。

○梅﨑 昌裕(東京大学大学院医学系研究科教)

パプアニューギニア高地をフィールドに,サツマイモを栽培する人々を研究。MONOGRAPH9『微生物との共生』を執筆。私たちの腸内に1キログラムほど存在するといわれる細菌が,ヒトの適応と進化に果たしてきた役割に迫ります。現代人は細菌をもっと大切にするべきでは?

| 主催: | 紀伊國屋書店 |

| 共催: | AA研・基幹研究(人類学) |

| 東京外国語大学フィールドサイエンスコモンズ | |

| 科学研究費補助金基盤研究(S)「社会性の起原と進化:人類学と霊長類学の協働に基づく人類進化理論の新開拓」 | |

| 京都大学学術出版会 |