発表2:「ヤーニンジュの変容と危機の家族:戦争体験と記憶伝承」山内健治 (明治大学)

(深澤) それでは、次のご発表ということで、山内先生に「ヤーニンジュの変容と危機の家族:戦争体験と記憶伝承」をお願いいたします。

山内健治と申します。「危機の家族」というテーマで、私は読谷村という所を中心に発表をします。

#1

#2

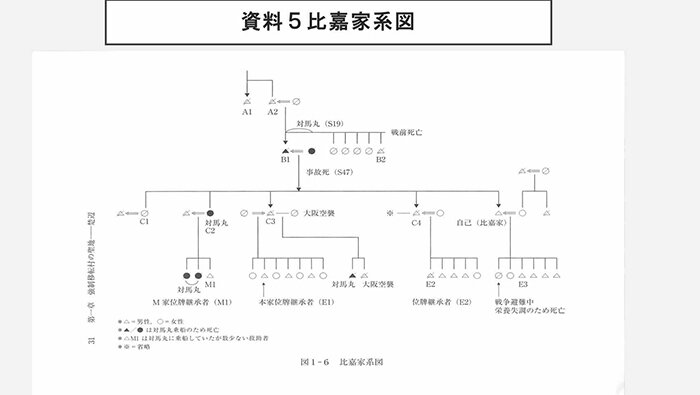

昨年から、別のプロジェクトで、これは人類学者だけではないのですけれども、「平和ガイドブック」のもうちょっと専門的なしっかりしたものを作ろうということがあって、実は戦争の記憶とかの本を、それを読み直してみて、例えば骨が感応するとか、マブイが語り出したとか、それに対して自分なりにも「ちょっとそれはおかしいのかな」とか思ったりしながら、去年ぐらいから、再度、具体的に言うと位牌のことを中心に戦跡回りもしたのです。もう一つ墓のことをやらなければいけないのですが、今日は武井さんと越智さんと墓の専門家が来ているので、後で何かお意見を頂きたいのです。今日も十分にお墓の話がないので位牌を中心に話します。資料は補足的に見ていただければいいかと思います。

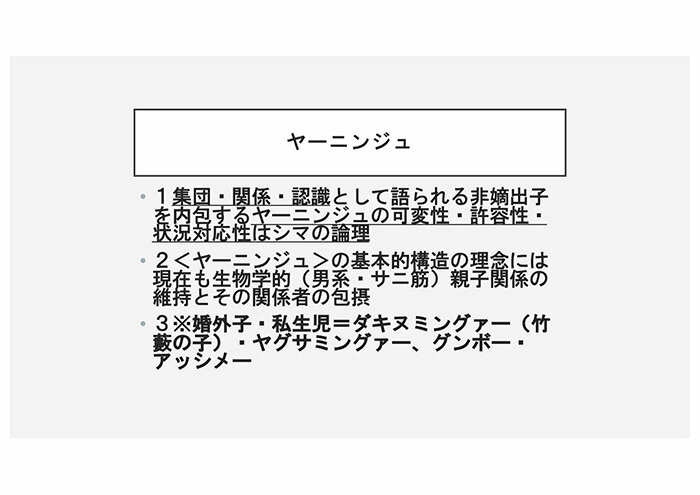

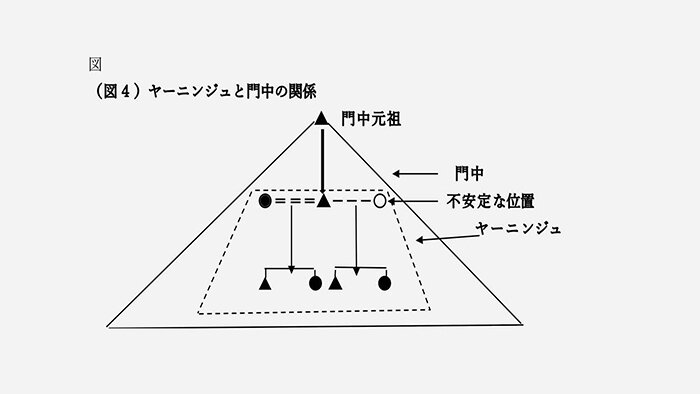

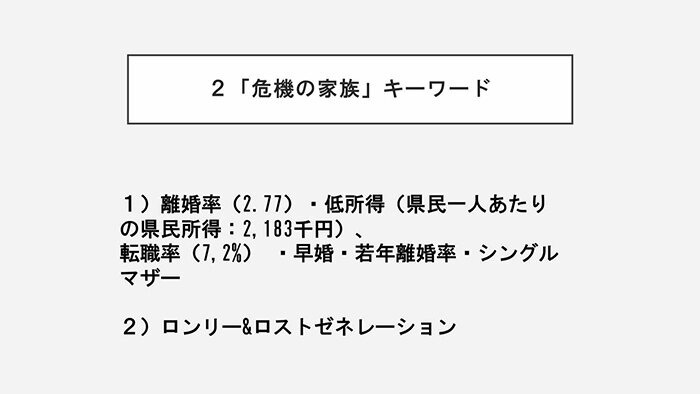

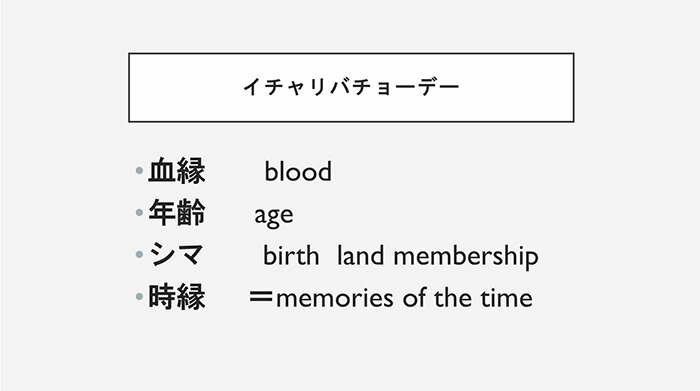

ヤーニンジュとは何かとありますが、確かにこれも家族概念に関わってくることなので、簡単にだけ説明しまして、それから、危機の家族と関連して、どんなか課題があるのか。キーワードで離婚率が高いとか、社会学的なのかもしれないのが出ているので、その辺も考えなければいけないのかなと思いながら、今日の中心は3番目のテーマになりますけれども、公共的な戦争の記憶伝承ではなくて、危機の家族の中の戦争伝承というところで、位牌を中心に発表させていただきます。

#3

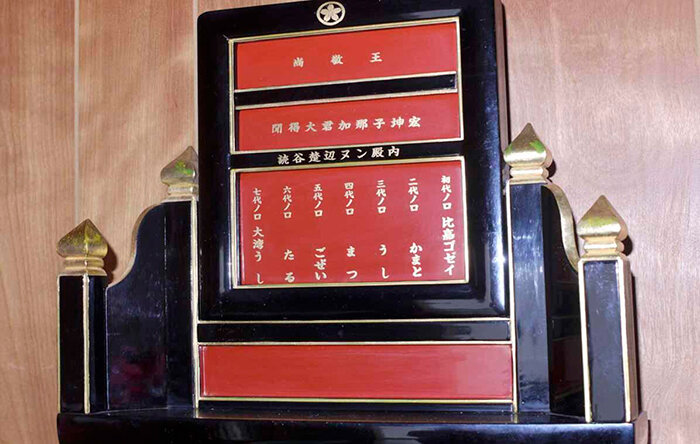

読谷村の場合は、私が知る限り6人と性関係を持った(同じ父の)子どもたちもいます。夫がいて、これは戦争未亡人という別の要素も入ってくるのですけど、戦後、女性が多かったので、そこに子種ができて、その子たちは今でもいます。中学生ぐらいに「おまえ、おれと顔が似ているよな」と、お父ちゃんが一緒なのだというようなことを聞いていたりすると、とても法的家族とは違うもの、戸籍の家族とは違う認識があります。

#4

例えばそういう中で今日話すのは、先ほど村松さんも関心があった夭折子、幼くして死んだ子どもたちです。特に戦争というのは結構幼い子が死んでいるのです。それから、今度調べようかなと思っているのですが、これはなかなか聞きにくいのです。未婚で死んでいる若い女性と沖縄の門中組織においてはそのお父さんが亡くなるまでは祀らない位牌の規則との葛藤とかです。それは別として、門中墓の脇に別途のお墓で祭られている場合もあります。これは読谷の場合です。

#5

#6

これをめぐってはいろいろな社会学的な論文が書かれ分析されていますが、その一例として、中川知春さんという人の論文展開を見ていると、沖縄の男は女性たちと離婚しても、それから外に行って大阪で商売に失敗しても、例えば帰ってきても、門中の中での血筋のプライドもしくは位置づけが変更しないからできるのだという。そして、なぜ離婚率が多いのかというのを親族関係の中で考えようとしているところがあって、それを読んでいて、私自身のフィールド資料は少ないので、どう判断・評価するか分からないので、そういう社会学の方法が一つの沖縄の研究分野にあるということにここではとどめましょう。

2番目の「ロンリー&ロストゼネレーション」というのは僕が作ったキャッチコピーではなくて、去年、首里城が燃える1週間ぐらい前に沖縄民俗学会があって、参加しました。その会には、沖縄学のうるさ方がいっぱいいるわけです。沖縄は、ヤマトンチュが聞くと、こんなことも知らないとか。そこでちょっとお墓の話もあったのだけど、実はこの話、深澤先生から頂いた今回の資料とかチラシを持っていたので、『危機の家族』で今度、外国語大学で何を話したらいいのかと数人に相談したら、「それはロンリー&ロストゼネレーションでいけ」と言われて、どういうことですかと聞くと、話の内容はこういうことです。

祖国復帰後、1972年以降、厚生省、その前のアメリカのものでなくなったので、いろいろな老人ホームができたのですけれども、今、入っている90歳の人たちというのは、自分たちは90歳の親たちを全部自宅で送ったのです。今度、自分は独房みたいな所に入れられてしまうのかと。それから、送った側はちょうど僕らの年代だと思うのですけれども、まだ「このばかもん」と言われるようなものもあるらしいです。東京や内地ではある程度年を取ったときはそういう施設の中でということが普通だが。その理由は何ですかとかと聞くと、そういう所に入れたら、先ほども出てきた祖先祭祀がお墓を含めてすごく大事なので、て例えば、読谷村の施設は家の近くにあるので、そこからまた逆に送迎しなければならなくなってしまうし、そういったもののデータがないのですが。どのくらいの率で読谷村を調査して、そこに送り込んでいるのかは今後の私の調査課題ですが。要するに、沖縄のそれについてのキーワードはロンリーゼネレーション、もしくはロストゼネレーションだということです。

#7

右端の電柱の人です。全く民生委員も介護も絶対に受け入れなくて、要するに引きこもりで、認知症の方らしいのだけど、こういうときにぽんと出てくるのです。出てきたことをシマ社会はみんな知っているのです。今は、この方の子どもたちはこのムラにはいないのです。だから、本来はそういう施設に行った方がいいのだけれども、シマの中の情報でこの人が今どこに行ったとか、極端な場合、海岸とかに行ってしまうと危ないから、そういうのを全部情報が共有されているというような話を聞いて、「ああなるほど」と思いました。要するに、シマ社会です。

#8

#9

#10

#11

#12

#13

ここ写真の家族は読谷の古堅という集落の方々ですが、これを撮って見ていたのだけど、これは全部必ずしも家族単位になっていないのです。離れていて後で亡くなったとか。それはともかくも、慰霊の日に、刻まれた故人への献花と黙祷がなされます。

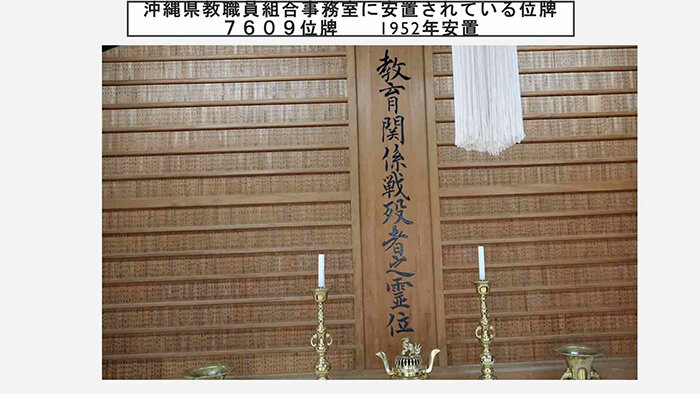

もう一つ、これは「平和ガイドブック」に載せようと思っているのですが、沖縄県教職員組合の3階に7609の位牌があるのです。要するに、教育関係者だから、小学生も含めて、もちろん、ひめゆり学徒も含めて、それから、当時の事務系職員も含めて教員も全てです。7609枚を1952年に既に作っているのです。家に位牌を作らなかった、作れなかった場合もありましたが、ここには、全ての故人の位牌が祀られています。ここは許可をもらえれば、拝見することができます。ここの位牌については平和の礎とかひめゆり資料館とかの犠牲者の氏名の元にもなったようです。私も焼香しましたが、その多さに、ぞっとしました。集会室みたいな所があって、そのステージの上に全位牌が地区別に祀られています。

#14

#15

#16

#17

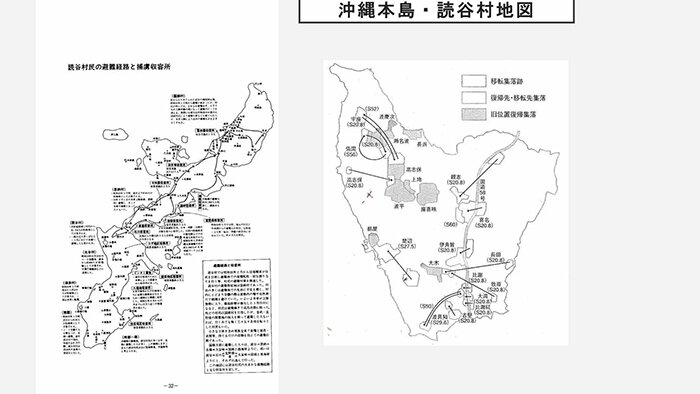

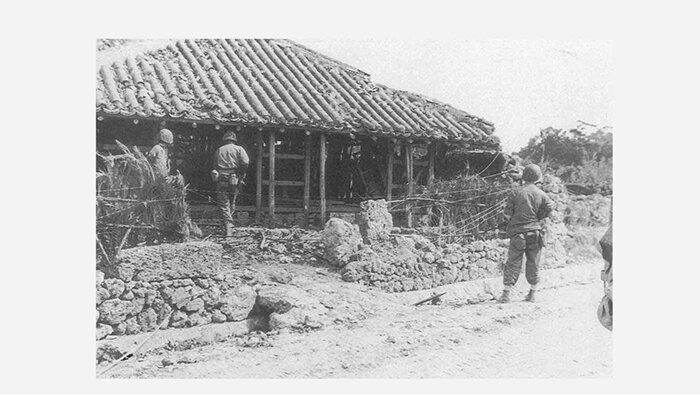

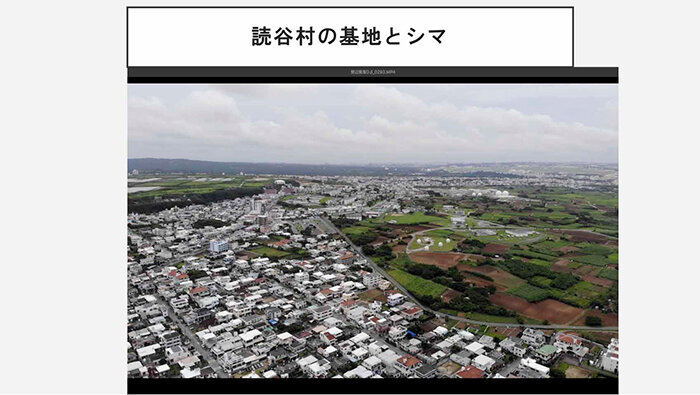

読谷村という所は、米軍が本島で最初に上陸してきた所なので、艦砲射撃で集落は木っ端微塵になり、その後、村内に多くの米軍基地が建設され多くの、集落が強制移転しました。楚辺にはトリイ陸軍基地があり、近隣に移転したままの集落です。こういった所で家族というのはどういうふうに機能したのかなと考えながら今日の資料を作ってみたのです。

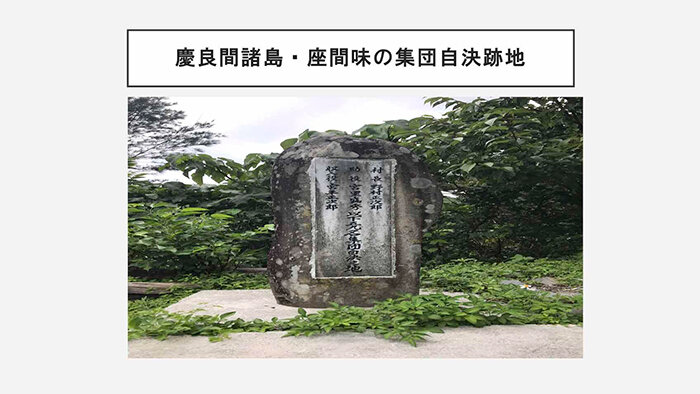

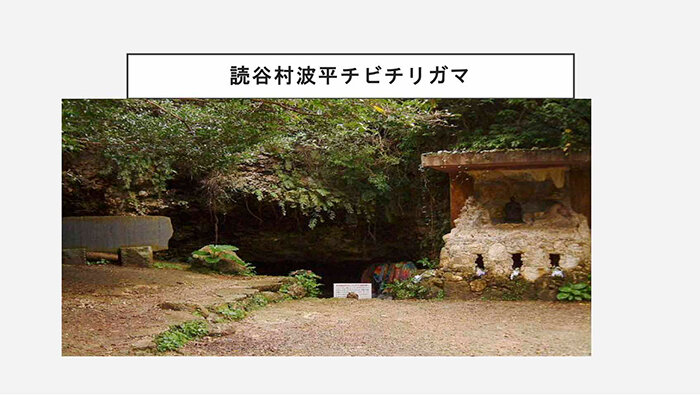

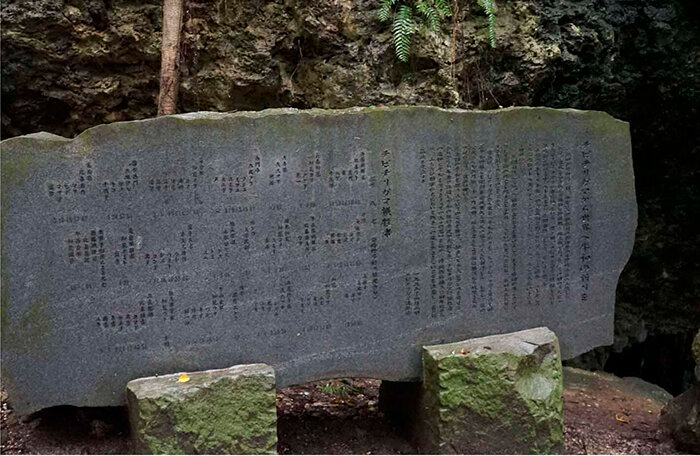

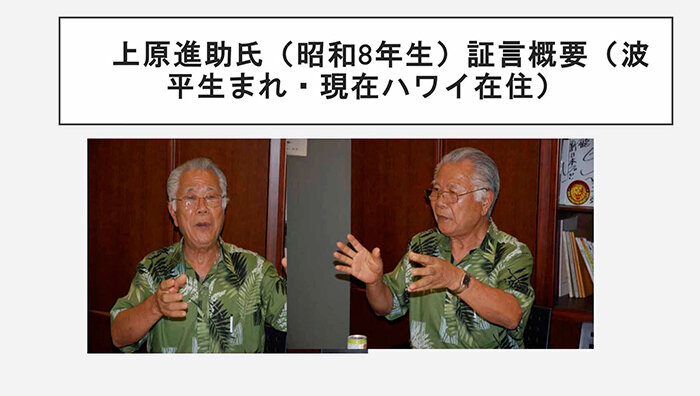

楚辺の元の集落は、戦後、西へ2キロほどの畑作地に移転しました。波平地区には、集団自決があったチビチリガマが海岸沿いに位置します。この辺の現在の集落の調査をしています。

#18

#19

#20

#21

#22

まず、このC3の配偶者の方から説明すると、C3の妻、この人は、先ほどの婚外子とかではなくて、大阪に行って大阪空襲で亡くなっています。そのときに自分の子どもたちは「対馬丸」に乗せているのです。この子は大阪に残していたのですが、大阪空襲で亡くなっています。「対馬丸」という1407人が亡くなったときに乗っています。ここの一族の一部の家族も乗船したのです。●/▲の方々です。

私が聞き取りしていたのはE1の方ですが、戦争が終わってから、ハワイに軍人として収容される場所があって、そこに行って帰ってきたら、キャンプの中で自分の娘が死んだことを1年ぐらいしてから知ることになります。このお宅に僕はよく通っていていろいろ聞いていたのだけれども、この子の位牌がずっとなかったのです。それはなぜかというと、先ほど言ったトートーメーの慣行があって、男がまだ亡くなっていないから、そこの資料に書いてあるイナグガンスの忌避というのがあって、女はガンスに先になれないのだということです。これは沖縄の中部地域は特に強いです。

#23

#24

#25

#26

#27

#28

#29

#30

では、そういう戦争で亡くなった子供の位牌をもう一回見直してみると、先ほども言ったように、親族調査をしているとき、「これは長男が亡くなったのですか。こちらの門中はどこにつながっているのですか」とか聞いていた系図の中では、かなり故人の数にのぼっていて、その位牌の祭祀や処理については、実は詳細には聞いていませんでした。

#31

#32

#33

#34

#35

#36

#37

#38

#39

#40

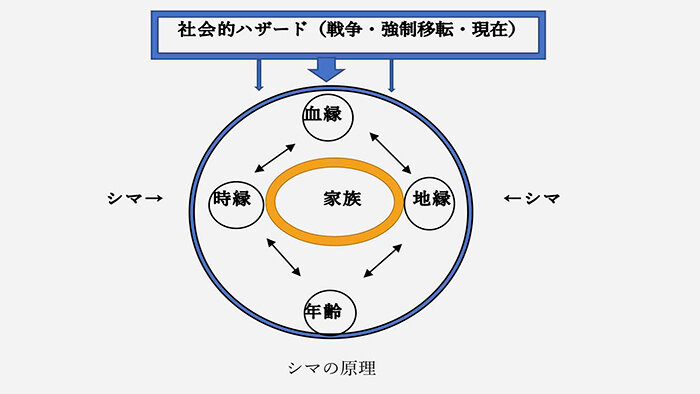

このキーワードを使いながら、シマ社会と社会的ハザードがどういうことか説明して見ます。福井勝義先生が言っていて初出は参考文献に挙げています。そこでも、読み直してみると「家族の危機」ということが一つあって、それに代わる近所隣のネットワークとかというので複数の研究者たちが語っているのですが、例えば、オーストリア農村に間借りしてくる人たちがいて、間借りする人間たちがいつの日かその地域の定住する家族になる。福井勝義さんのものは遊牧民で、中に血縁関係、呪いとか、いろいろあるらしいのだけど、移動して、離集・拡散しながら別の所で移動しながら接触する。そこにまた、新たな家族みたいなネットワークが出来上がっていく。あと、ハワイの移民のことでも言っています。しかし、あまり細かい定義はしてはいません。ベフ・ハルミ先生と福井さんが討論しているところもあるのですが、同時代的な体験をしたときの「縁」ということのようです。

こうしたことを参考にしながら、沖縄の事例に当てはめると、沖縄の中部地区も歴史的に掘り下げてみると、沖縄の集落は結構移動しているのです。そうすると、結構移動した経緯によるネットワークがあり、さらに移民のことで言えば、沖縄もハワイの移民が多い所ですが、ハワイの移民の方に行って、一つまとまるのは共通の「エイサー」の踊り方、三線の演奏、踊りの衣服を共通して持っていたりとかするのです。要するに、経験的な時の縁というのがあって、それが「シマ」という言い方をするという感じがあります。

沖縄戦のことに関してもやはりソテツを食っていた時代の人たちの話とか、そこに縁が発生していて、同じシマ、同じ自治会の中にも階層があって、昔の集落の移転する前の所で育った人たち、それからこちらで育った人たち、それから戦争を知っている、知らないと、そういう時の縁というのがあって、血縁、地縁、年齢、時の縁というのがシマ社会を支えてきて、これが、ぐるぐる回りながらネットワークを作ってきたのではないかなと思います。

#41

沖縄のこういうものがシマ、血縁、年齢の原理、この年齢の原理というのは「エイサー」ですごく気にするのです。それから、僕が行っても先輩とかいう形で、沖縄の社会はすごく年齢を気にします。この中で女性はどうなのかはあまり聞いていなかったので、後で質問を受けたいです。質問したいです。それから、時の縁とか、そういう経験値、一緒に「エイサー」を踊ったとか、一緒に慰霊の日にいたとか、こういったものが崩れてしまうと回収できなくなるという言い方は変なのだけれども、守れなくなるというか。一番言いたいのは、ここの血縁と地縁と年齢と時縁の中のシマの一番の特徴は何か。この質問を調査中でも再三にわたってしてきたのですが、今年も何度もこのテーマを頂いて、結局、結論的に言うと、シマ社会の人間は情報量が圧倒的に多いということです。それは先ほど言ったように、どこで何が何をしているのか。あの家は借金でもうすぐつぶれそうだとか、あの家はBSを入れたとか、細かいことをすごく知っていて、それを全部知ると、村の区長さんとかは本当に知っています。

ここは先ほどの認知症以外にも、重度の身体障害者ほか介護を必要とする人に対して、「多分あれはコインランドリーにいるから、親が心配していると帰ってくるからさ」「ガソリンスタンドに多分いるだろう」とか、あまり警察に通報するまでにはいかない。交番があるのだけど、警察に通報して捜してもらったことはない。こんなに都会(あの土地は沖縄の村としては都会です)でも、これだけの情報を共有していて、「あそこはもうすぐ危ないぞ」とかいう情報をすごく濃厚に持っているということがシマの特徴であり、家族の危機をのりこえるという話で、本日の発表を終わります。

#42

(深澤) ありがとうございました。それでは、山内先生のご発表の中で出てきた沖縄特有の言葉であるとか、あるいは沖縄固有の文化的・社会的事象について何か質問がありましたら受けたいと思います。一応私の方から補足しておきますと、ここに出てくる「シマ」という言葉はアイランドの島と同時に、いわゆる村とか部落、そういうものを沖縄の言葉では「シマ」と呼んでいます。何か山内先生のご発表をもっとより深く知るために説明が必要であればご質問いただきたいと思いますが、大丈夫でしょうか。では、山内先生、ありがとうございました。

ー休憩ー